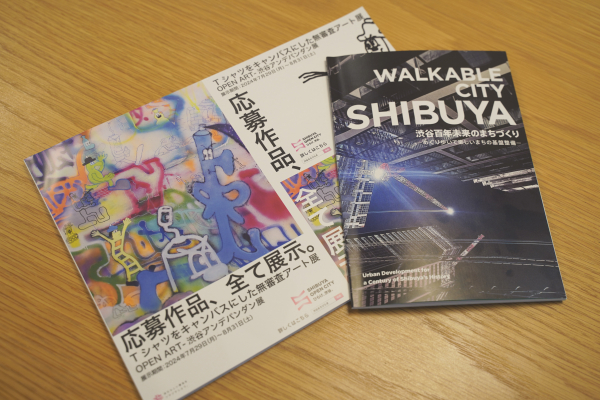

渋谷駅前エリアマネジメント(当時) 横山(左)と渋谷区 宇佐美さん(右)

渋谷区 まちづくり推進部 渋谷駅中心五街区課 基盤整備係

宇佐美 由衣さん

「まちびらき」とは、新たな公共的な施設の整備や大規模建築物のオープンといった節目に合わせ、区民・事業者・教育機関・区が協働で、まちの魅力向上と新たな渋谷を発信し盛り上げていく取り組みです。

2023年11月から2024年8月にかけて、デッキや地下歩道の整備により歩行者ネットワークが東西南北につながり、JR渋谷駅新南改札の移転開業、渋谷サクラステージの竣工・開業、渋谷アクシュの開業に伴い周辺エリアへアクセスしやすくなったことを受け、新たな渋谷の魅力を発信しました。

今回は、まちびらき1期から3期までの約6年半、渋谷駅前エリアマネジメントに携わり、まちびらき3期を担当していた横山が、渋谷区まちづくり推進部の宇佐美さんをお迎えしてまちびらきについてお話を伺いました。

渋谷エリマネ 横山(以下、横山):

宇佐美さんは2024年4月から渋谷区の広報担当から現在の部署に異動されて、まちびらきを新しい視点で見てくださっていたと思うのですが、どのように感じられましたか。

渋谷区 宇佐美さん(以下、宇佐美さん):

広報担当の時は、すでにできている事業や企画を、理解し解釈して受け手目線でどのように魅力を伝えていくのかのコミュニケーションを常に考えていました。一方で、まちづくりは、さまざまな方々が長期間検討した、将来像を想像力を働かせて最適化しながら実現していくものと捉えました。実際、区には、まちづくりにまつわる実施計画、ビジョン、プラン、理念、戦略、方針など、「成熟した国際都市」の実現に向けた、基本構想に基づくあらゆる計画があります。

まちびらきは、こうした計画で「まちの成長を発信する節目づくり」として、位置づけられており、難題も多いですが思い描いた未来像に一歩近づくという壮大なイベントだと感じました。

参考:渋谷駅中心地区まちづくり指針2010 渋谷駅中心地区まちづくり指針2010 (city.shibuya.tokyo.jp)

現在の渋谷駅周辺整備のベースとなっている『渋谷駅周辺整備ガイドプラン21』という平成15年に策定された計画があります。当時、渋谷区の中学校に通っていた私は、この計画を検討する中で開催された第1回渋谷まちづくりシンポジウムの「こどもサミット」という意見交換会に参加していたんです。区内の中学生が1か月間リサーチやワークショップを行い、子どもなりの観点で将来の渋谷についてアイデアを発表しました。中学生の自由な発想が、現在の渋谷に活かされているところもあると知りワクワクしました。あの発表がきっかけかどうかはわかりませんが、少しでも役に立てていたらうれしいと思います。そして、それからいろいろな仕事を経て、渋谷駅の基盤整備に携わることとなり、さまざまな事業者の方や、地元の皆さまと、「渋谷の街がどうなったら良いか」をまた考えているなんて不思議で驚くべき巡り合わせです。

参考:渋谷駅周辺整備ガイドプラン21 渋谷駅周辺整備ガイドプラン21 | 渋谷駅周辺整備の関連計画・まちづくり | 渋谷区ポータル (city.shibuya.tokyo.jp)

横山:

それはすごいですね。実際に、「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」も宇佐美さんがおっしゃった『渋谷駅周辺整備ガイドプラン21』の流れを受けて作られているので、本当に長期間にわたり、多くの関係者の方々が携わり進めてきたことなのですね。

宇佐美さん:

この4月から、まちづくりに関わるようになりましたが、「まちびらき」という言葉は、正直聞き慣れない言葉で、この理解から始まったと思います。横山さんは1期からまちびらきに携わっていらっしゃいますよね。「まちびらき」とはどのような意味合いと持つと考えていらっしゃいますか。

横山:

私が担当してきた2018年からの約6年半は、渋谷ストリーム、渋谷スクランブルスクエア、渋谷フクラス、渋谷サクラステージの開業や渋谷駅東口地下広場の供用開始など、まさに渋谷駅周辺が劇的に変化してきたタイミングでした。まちびらきには、新たな公共的な施設の整備や大規模建築物のオープンを、街の大きな節目として、渋谷エリアが一体となってPR・発信をするという意味合いがありますが、それだけではなく、「街を広げる・拡大する」という意味合いも大きいと考えています。

宇佐美さん:

そうですね。今回のまちびらきでは、今までの1期・2期で広がった街が南側のエリアまで繋がって広がりました。渋谷駅を中心に回遊性が向上するのはうれしいことですよね。それぞれが繋がることで各エリアの固有の魅力が再発見され、新しい景色を提供されていくと感じます。

横山:

もう一つ、3期まちびらきのキーワードである「ひらく」には、「来街者に対しても開かれた街に」という想いも込めています。今回は「SHIBUYA OPEN CITY ひらけ、渋谷。」をテーマに、音楽ライブ「OPEN LIVE」、アート展「OPEN ART -渋谷アンデパンダン展-」、渋谷の体験ツアー「OPEN CITY体験」の3つの一般公募型の企画を実施しました。

「OPEN LIVE」では合計182組の皆様にご応募頂き、渋谷の街中での音楽ライブが実現しました。この取組みは、2019年の2期まちびらきで、同じく一般公募型の「渋谷中央街Music Street」という道路上での公式音楽ライブを企画したことが始まりです。その後、コロナ禍でも「うたのカレンダー」という形で活動を継続し、まちびらき3期につなげることができました。渋谷の街として、若いアーティストの方々に活躍する機会を提供するという想いで、とても渋谷らしい取り組みに育てることができたと思います。

宇佐美さん:

本当に渋谷らしいですよね。渋谷区は「ちがいを ちからに 変える街。」という未来像を掲げています。誰にとっても使いやすくて、安全安心で、楽しめる渋谷を目指しています。今回のコアとなっていたイベント「OPEN LIVE」「OPEN 体験」「OPEN ART -渋谷アンデパンダン展-」は、同時にさまざまな場所で開催され、渋谷の回遊も楽しめる企画でした。まち全体を使ったこの規模感での企画はこれまでなかったのではないでしょうか。アンデパンダン展はTシャツがキャンバスであれば、応募資格に制限もなく、サイズ・表現形式に規定を設けず応募された作品はすべて展示されました。アーティストの才能を「ひらく」場として活用されていましたよね。全てを展示することで、色んな方達の価値観やメッセージと出会うことができるので、まさに「開かれた街」になったと感じました。

横山:

OPEN ARTにもたくさんの方にご応募いただき、とても面白い企画になりましたよね。まちびらきには、街の「使い方」を広げるという意味合いもあると考えています。例えば学生やアーティストたちの表現・発信の場所を提供する仕組みをつくることも新しい街の使い方ですし、元々いらっしゃる地元の皆さんが街を使いやすくなったり、来街者の方が回遊しやすくなるのも重要なことです。まちびらきでは、関係者が多いからこそ、時間・空間・人の繋がりを忘れてはいけないと思っています。渋谷川のランタン企画「ツナグアカリ」は1期~2期で継承しましたし、イルミネーションは1期~3期まで継承しました。まちびらき3期では、ピンク色のまちびらきのキービジュアルで渋谷駅前エリアをジャックしたのですが、これも単独施設ではできないことで、エリアの取組みとしてみんなで手を繋ぐことで実現しました。繋がりを積み重ねていくことが街の成長に繋がるのだと改めて感じています。

宇佐美さん:

まちの成長という考え方はとても大切だと感じます。成長のためには、ひとつずつ課題を明確にして解決していかなければなりません。私が所属する渋谷駅中心五街区課基盤整備係では、さまざまな課題を解決するために基盤整備を行っています。渋谷といえば、鉢状の谷地形ですがこれは特徴でもあり、水害に弱いという側面もありました。過去には大雨が降ったとき、地下街が浸水するということもありました。しかし、地下に雨水貯留槽ができたことで、現在はこうした甚大な水害を回避できるようになっています。また、渋谷川はこれまでまちを分断してしまっていましたが、整備され「リバーストリート」が誕生し、渋谷の魅力のひとつになりました。渋谷から近いものの歩きでは行きにくかった恵比寿・代官山エリアへも、渋谷サクラステージの開業やJR新南改札が使えるようになり、アクセスが向上しました。渋谷の周辺の魅力的なエリアと繋がり回遊性が向上したことで、より楽しめるようになるのではないでしょうか。

課題は大小挙げればきりがなく、難しいことはたくさんありますが、ウィークポイントもポジティブに魅力にしていけるよう、基盤をアップデートして、まちの成長に貢献していきたいです。まちびらきはそうした、成長の節目であると今は捉えています。

横山:

そうですね。まちびらきが落ち着いても、この先も渋谷の街をより良くする取り組みや、街の成長自体には終わりはないと思っています。

宇佐美さん:

はい。次期まちびらきのときには、広場が完成し、東と西がスムーズに繋がる自由通路ができる予定で、歩行者ネットワークが更に整えられていきます。渋谷はまちでもあり、プラットフォームでもあると感じています。使い方は、訪れる人の数だけあると思いますので、ぜひ渋谷を「自分の街」と思ってもらえるとうれしいです。そして、多様な視点や活動が交差することで、新しい可能性を開いていけるまちが理想です。施設が目立ちますが、今後も多くの方々に活用してもらえるプラットフォームであり続けるため、基盤を最適に整備していけたらと思います。渋谷に関わる皆さんと一緒に、さらなる成長を目指し、次期まちびらきを迎えたいです。

横山:

まちづくりは、行政・地元・事業者・来街者と色々なステークホルダーの方とみんなで力をあわせて一緒にやっていくことが重要です。渋谷駅前エリアマネジメントとしては、今後も公共空間の使い方をもっと広げていけたらと思います。渋谷区と私たちが周りの皆さまを巻き込みながら、より良い旗振り役を担っていければと思います。