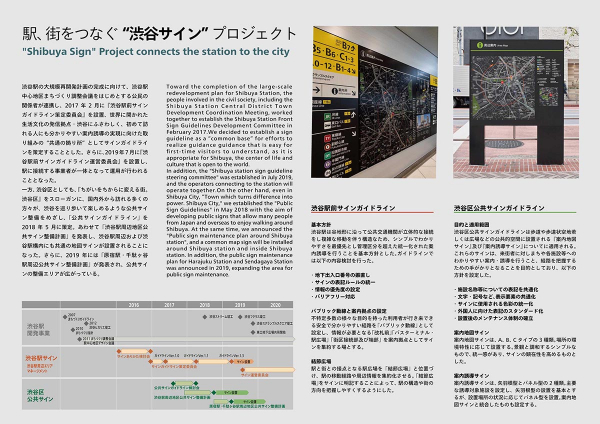

渋谷駅前エリアマネジメント協議会が渋谷区と共に渋谷駅前サインガイドライン策定委員会・渋谷駅前サインガイドライン運営委員会の事務局を務め、展開してきた渋谷駅前サインの取り組みが渋谷区公共サインとともに、「第54回日本サインデザイン大賞」の「日本サインデザイン大賞/経済産業大臣賞」を受賞しました。

日本サインデザイン大賞は、都市空間・企業活動と住民をつなぐ接点、そして、環境と人がコミュニケーションを成立させるために必要なデザインとして認められた、最も優れているサインに贈られる賞です。

以下が審査委員のコメントです。

■武山良三氏

「計画場所となった渋谷駅には、JR線や東急線、地下鉄線など鉄道4社・8路線に加えて都内最大級のバスターミナルが結節している。一日約320万人が利用し混雑が常態化している上、谷状の地形から地下鉄駅が地上3階に設けられているなど構造的にもわかりにくい施設配置になっている。加えて駅周辺では、東京オリンピック・パラリンピックの開催を視野に、“100年に一度”と称される大規模な再開発工事が進行し、利用者には極めてわかりにくい状況になっていた。

「駅、街をつなぐ “渋谷サイン”プロジェクト」は、このような困難な条件を解決すべく関係者が連携する委員会をつくり、ターミナル駅のサイン計画で最も重要となる組織の壁を越えた情報表示が行われる体制を構築した。利用者の行動範囲に即して、その考え方を隣接する原宿駅・千駄ヶ谷駅周辺まで展開し、広域的なサイン計画としたことを高く評価した。案内誘導の骨格となる地下出入口番号の振り直し、サイン表記ルールの統一、情報優先度の設定を行った上で、表現方法についても文字・記号類等表示要素や色彩を統一することで、見やすく、わかりやすく、且つ都市の景観構成物としても統一感のある美しいデザインとした。さらに外国人やハンディキャップのある人に向けた対応、設置後の維持管理についての配慮まで成されており、今後の都市サイン整備の推奨すべきモデルとなっていることから、第54回日本サインデザイン大賞・経済産業大臣賞に選定した。」

■ボー・リンネマン氏

公共のサイン計画はとても複雑で、案内のサインに関してはおそらく最も難しい部類だと思います。公共スペース向けに設計する場合、アクセシビリティと説明責任に対する要求はさらに高まります。

渋谷駅は世界で最も忙しい駅のひとつかと思います。それは巨大で、何百万人もの人々が毎日通過します。つまり、何百万人もの人々がaからbに移動するために毎日案内板に依存しています。そして、しばしば「b」は仕事をする為に行く場所なので、、不十分なサイネージシステムで人々に重大な影響を与えるだけでなく、間違って実行された場合、社会全体に影響を与える可能性もあります。

このサインシステムは全てを解決していると思います。このサイン計画は、私が見た中で最も優れた解決策の1つであると確信しています。環境とのつながりが良く、図像やタイポグラフィの仕事も素晴らしく、色の選択も見て楽しめます。サイネージシステムは駅のアイデンティティとして機能し、渋谷区全体にアイデンティティを追加している様に思います。特に、ピンを上品に使用している地上案内標識に好感を持ちました。それを必要とする人には見え、必要としない人には気にならない様になっています。また、エリアマップは、簡単に経路探索ができることを示す優れた例です。この計画の実行は簡単でなかったでしょう。ですが、この様に、正確かつ完璧に実行されているので、称賛と受賞に値すると思います。