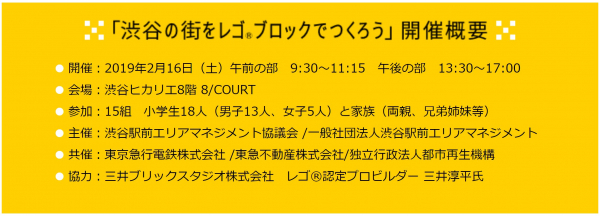

小学生の子どもたちと一緒に再開発で変わる「渋谷の街」を作るワークショップイベント「渋谷の街をレゴ®ブロックでつくろう!」を、2019年2月16日(土)に渋谷ヒカリエ8階「8/COURT」で開催しました。

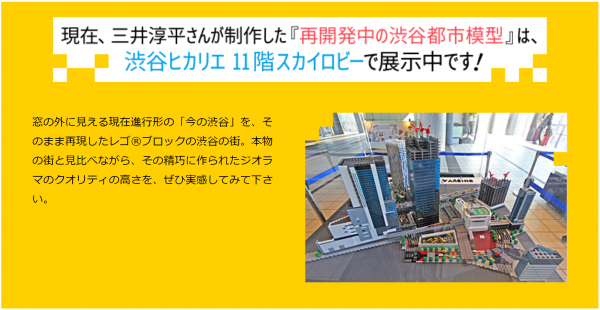

「街と共に成長していく、未来の街の担い手である子ども達に、まちづくりに興味を持ってもらいたい」という思いから、同イベントは昨年1月に初開催。日本人初のレゴ®認定プロビルダー三井淳平さんの協力を得て、大規模再開発で変化する渋谷駅周辺の風景を約10万個のレゴ®ブロックを使って300分の1のスケールで再現しました。リアリティを追求した精巧な「再開発中の渋谷駅周辺都市模型」の完成に、子ども達の驚きと笑顔があふれるイベントとして大きな盛り上がりと反響を得ました。

|

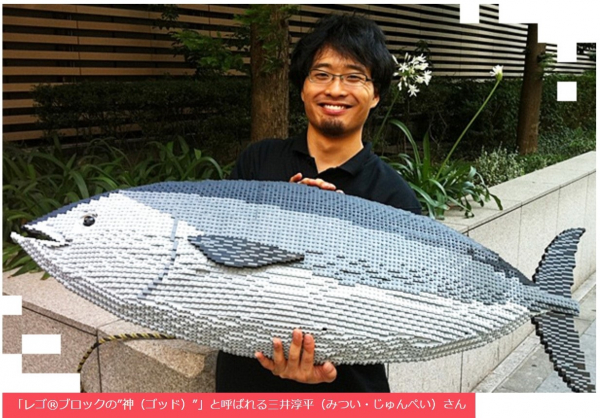

三井淳平(みつい・じゅんぺい)さんプロフィール

2005年、高校時代にテレビ番組の「レゴ®ブロック王選手権」に出演し、準優勝で一躍注目を浴びます。東京大学理科一類に現役合格し、入学後に「東大レゴ部」を創部。2010年、レゴ®ブロックを素材とした作品制作や関連する社会貢献活動員より、「東京大学総長賞」を個人受賞。さらに2011年、「世界最高レベルのレゴ®ブロック作品制作能力を持つ一般人」とレゴ®社から認められ、世界に13名しかいない「レゴ®認定プロビルダー」に日本人初、最年少で選ばれています。

|

昨年に続く2回目の開催となりました今回のイベントでは、1年間の再開発工事の進捗に合わせてアップデートした都市模型の公開と共に、小学生の子どもたち参加によるワークショップも実施しました。今回のレポートでは、そのイベント午前の部の模様を詳しく紹介したいと思います。

まず、今回アップデートした「渋谷駅周辺の都市模型」について、三井さんに詳しくお話しを聞きました。

「昨年公開時は建設中だった『渋谷ストリーム』は昨年秋に完成、『渋谷スクランブルスクエア』は8割くらい、まだ空き地だった『渋谷フクラス』も3分の2くらいまで建物が出来上がっていますので、今回はその工事が進んだところを追加しました。新たに約5万ピースのレゴ®ブロックを使って、トータルで約15万ピースの作品にボリュームアップさせています」

実際にレゴ®ブロック制作に取りかかる前の下準備として、三井さんは渋谷駅周辺の工事状況や建物の構造などを把握するため、地上のほか、渋谷ヒカリエやセルリアンタワー上層階からも撮影を敢行し、その総数は優に500枚以上に達するほど。簡単なスケッチを1枚だけ描き、あとは写真を見ながら頭の中で試行錯誤しながらブロックを組み立てていくといい、今回の制作に費やした時間は約2カ月半にも及んだと言います。

「デフォルメせず、リアルな表現にこだわった」という三井さんは、制作過程で苦労した点を次のように振り返っています。

「渋谷ストリーム(写真左)の壁面には少しずつズレた模様があり、あの縦線の一本一本の描き込みを完全に再現するため、一番小さいパーツを組み合わせています。見た目以上に多くのパーツを使っていて、通常よりも3倍くらい重いずっしりした作品になっています。渋谷スクランブルスクエアも根元部は細かく有機的なデザインになっていますので、それをレゴ®ブロックで表現するのに時間がかかりました」

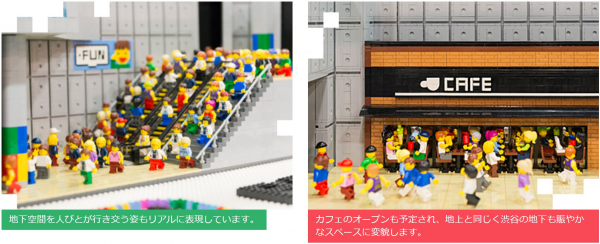

昨年からのアップデートとともに、今回の模型では渋谷駅の「地下空間」も新たに加えられました(1/40スケール)。地下中央の天井には「渋谷川」、右側には縦動線を結ぶ「エスカレーター」、左側には「カフェショップ」が設けられ、2019年秋供用開始予定の「渋谷駅東口地下広場」が一足先にお披露目されました。

さらに三井さんが手掛けた模型の中に、子どもたちが制作したレゴ®ブロックの人形が自らの手で加えられて作品が完成しました。

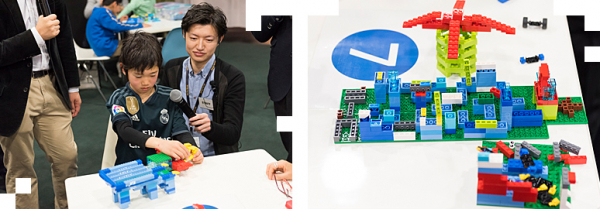

「再開発中の渋谷都市模型」の公開に併せて、当日は小学生の子どもたち向けのワークショップイベントも実施されました。事前公募で集まった小学生の子どもたち18人と、その付き添いのお父さん、お母さんを含めた総勢15家族が参加。1テーブルに2家族、計8班に分かれ、「ミライのシブヤにあったらいいもの」を課題テーマとして、45分間の時間内で自由な作品づくりが進められました。

各班には様々なレゴ®ブロックのパーツが入ったカゴが配布され、そのパーツを使いながら課題テーマに則った作品づくりがスタート!

ちなみに昨年のワークショップでは、三井さん指導の元で決まった制作物を作るのみでしたが、「昨年とは違うことをしたい」(三井さん)という強い思いから、今年は子ども達の自由な発想で、思い思いの作品づくりができるワークショップの実現に至ったと言います。

「ミライのシブヤにあったらいいもの」という課題テーマは各自に与えられてはいますが、建物、乗り物、生き物ど…、何を作ってもいい。「(想定される範囲が広く)なかなか難しいお題じゃないか」という迷いもあったといいますが、「ただ、(再開発で)渋谷の街はどんどん変わっていますので、そのイメージを子ども達と一緒に共有したかったので」と自由制作にした意図を明らかとしました。

実際にワークショップを始めてみたら、三井さんの懸念は一瞬で消え去ります。「パーツを探すだけでも時間がかかってしまうはずですが、子どもたちはすごい」といい、スタートの号令と共に何のためらいもなく、レゴ®ブロックと向き合う子ども達の姿に手応えを感じたと言います。

さて、各班の子どもたちが一体どんな作品を作っていたのか、具体的にのぞいてみましょう。

1班は男の子、女の子ともに「未来のクルマ」を制作。「車の後ろに開くドアを作りたいんだけど、どうすればいい?」という女の子の悩みに、「曲がる蝶番を使ってみては」と三井さんからアドバイスも。

2班は男の子が「変身する建物」を、女の子が「テラスのあるビル」を制作し、大型作品づくりに挑戦。審査員を務めた長谷部健区長は「建物が動くという子どもの発想力がすごい」と感心していました。

3班は「バレリーナを目指している」という女の子が「未来のバス」を制作。「バスの屋根をどう作るか?」など、頭を悩ませながら作品づくりに没頭。バスの隣に付属する「空飛ぶサウナ」(お父さん作)を見て、「さすが大人の発想(笑)」(長谷部区長)と思わずツッコミを入れるシーンも。「プログラミングが得意だ」という男の子は「未来の公園」を制作。蝶番パーツを使った「動くブランコ」や「ジャングルジム」「透明なすべり台」など、工夫を凝らした遊具づくりを行っていました。

4班はお兄ちゃん、妹さんを含む4人家族で構成される班。「渋谷にオアシスが欲しいので」という理由で妹さんは「無人島」を制作。 無人島内には川があったり、船があったり…、創造力豊かな島をイメージ。お兄ちゃんは自由自在にカタチが変わる「変形する家」を制作。制作過程でブロックが崩れるなど「強度」に課題がありましたが、時間いっぱいまで改良を重ねて強度アップに時間を割いていました。「大作を作る場合、強度がしっかりしていないと作品の重さで崩れてしまいます」(三井さん)とアドバイスを送っていました。

5班は、「渋谷にもっと文化施設がほしい」という女の子が「野外ミュージカルホールとミュージアム」を制作しているのを見て、長谷部区長は「パルテノン神殿みたいで、とてもいいですね」と高評価。もう一人の男の子は「寝ながら移動できるクルマ」を制作。「寝ながら…」のアイデアに周囲にいる大人たちから「欲しい! 欲しい!」という声も。屋根部分が取り外せてオープンカーにも変身すると言います。

6班は、4歳の女の子とママで「ハート」を、お兄ちゃんとパパで「渋谷城」を制作。「区庁舎じゃないよね? 景色も良さそうだし、ここに住みたいな」と長谷部区長。もう一人の男の子は1階に「電車の駅」、2階に「空港」がある複合施設「渋谷空港」を制作。自ら持ち込みした飛行機を作品上に載せるなど、小技の利いた演出も。

男の子が「基地」を制作。車輪付きの基地からはアームが伸び、様々な作業が行われると言います。

「渋谷の街をゲーム会場にしたい」というもう一人の男の子は、ゲームが楽しめるスペースを制作。レゴ®ブロックの裏面をあえて使うなどパーツ使いにも工夫が見られ、「プロの技!」と三井さんも絶賛。

8班は「虫好き」の男の子が「ヘラクレス」「クワガタ」「トンボ」など、レゴブロックで巨大な昆虫をイメージ。大きな虫取り網も表現するなど、男子の好きな虫の世界が広がっていました。

「渋谷の街にはスタジアムが足りない」というもう一人の男の子は「渋谷スタジアム」を制作。「車輪が付いていて、スタジアムは移動できるのがいい」と審査員からも高い評価を得ていました。

ワークショップの最後には、長谷部区長と三井さんの2人が審査を行い、「区長賞」「三井賞」をそれぞれ発表されました。

「渋谷に昔、渋谷城があったと聞いたので、そのお城を復活させたいと思った」と言います。工夫したのは城の門が開閉する点や、(敵が攻めてきたときに)鉄砲で攻撃できる場所などを作ったこと。名古屋の「金のしゃちほこ」をイメージした屋根も特徴的。長谷部区長は「未来の建物の中に和風な感じがあるのはいいですね」と高く評価。歩希くんは「パパも手伝ってくれたから楽しかった」と賞獲得を家族で喜んでいました。

三井さん手作りのトロフィーを贈呈されて喜ぶ爽祐くん。日ごろからピアノを習っていて、「手先が器用だ」と言います。今回の作品は、ピラミッド型の建物が自由自在にカタチを変えるという大作。テクニックや工夫を凝らした作品に三井さんも感心する完成度の高い作品でした。

最後に参加者全員で都市模型を囲んで記念撮影!

ワークショップに参加した長谷部区長は「大人では出て来ない発想が面白かったです。みんなで未来の渋谷を想像して、街に対して思いを持ってもらえればうれしい」とイベントを締めくくりました。